シーバスの釣れるポイントの探し方について解説します。

シーバス釣りに挑むためには、生態や特徴を把握して好む居場所=ポイントを狙えるよう行動パターンを理解する必要があります。

まずはシーバスがどういった場所を好み、天候や時間帯によってどこを移動しているのかなどを解説後、ポイントの探し方を習得してください。

シーバス釣り歴15年以上になります。川すずきを主に追い求めて駆け回り収入の半分は釣り道具につぎ込むシーバスオタクです。メーカーからの供給を受けルアーのテスターもしています。はじめた頃と比べると随分とフィールドの状況も変わり釣り方も変化しており、これからもずっと学び続けなければいけないと痛感しています。これまでの長年蓄積してきたノウハウを基に現代にあった”今釣れる情報”をお届けしていきたいと思います。

生息する場所

シーバスの話をするのに必ずと言っていいほど出てくる話の中に、最もたる生態の特徴として生息域の範囲の広さが挙げられます。

スズキは前述の記事の中でも触れていますが、海水域だけでなく極めて塩分濃度が低い淡水域まで遡上してきます。

一般的に、河川などの汽水域に遡上してくるサケやマスでも全くの淡水域までは上がってきませんがシーバスは塩分濃度の変化に順応するため河川の上流でも季節を問わず個体を確認できます

昔は琵琶湖にも生息していたとされ、西日本の宍道湖など汽水湖でガイドがつくシーバス釣りの遊漁船が存在するほどシーバス釣りで有名なスポットもあります。

このような塩分濃度に広く対応できる魚種はチヌ(クロダイ)やボラなどあまりその種類は多くありません。

それくらい希少な生態をしているので、おのずと生息地も幅広く、狙いが定まりにくい一方でどこでもシーバス釣りが成立するとも考えることができます。

シーバスは河川の上・中・下流域、港湾部の漁港や堤防、護岸、サーフなど至るところに生息しています。

釣れるシーバスが潜むポイント

生息する場所が分かったからと言っても、その場所にいっても釣れる訳ではありません。

厳密に言うと、生息場所は広くていろんな場所に散らばっているため見つけ難く、見つけたとしてもエサを食うとも限らないのです。

ですから“釣れるポイント”とはシーバスがお腹を空かせたときに「エサを食べる場所」を選ぶということを念頭に考えましょう。そうすることで、よりシーバス釣りで釣果がたたき出せるポイントを探しやすくなります。

行動パターン別に見る絶好ポイント

シーバスの生態から分析した行動パターンによるポイントの選び方。

昼間の行動パターン

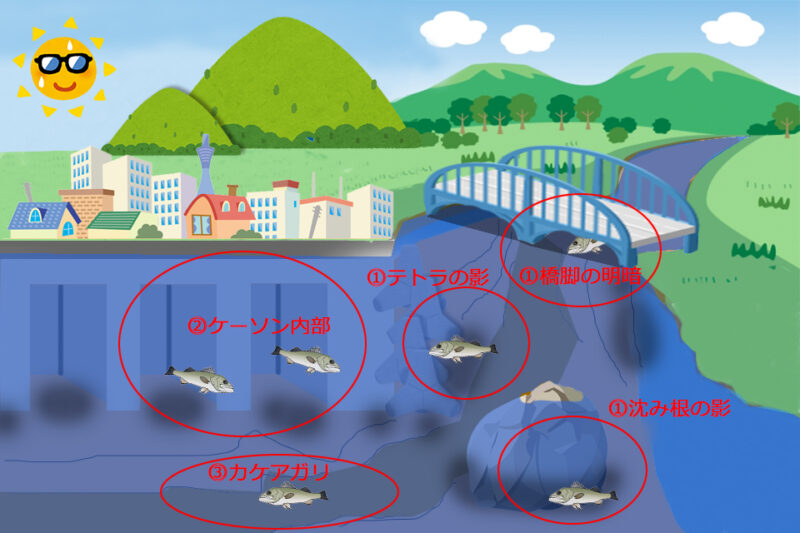

昼間は、日光が当たらない=陰になっている場所に身を隠しています。

あまり濁りがない澄み潮の場合浅瀬に居ることは少なく日の光が届かない深場に居ることが多いです。

ここで潜んで身を隠しながら近くにエサが流れてくるのをジッと待っています。

・②堤防など護岸のケーソンの下

・③みお筋(最深部)のカケアガリ付近

カケアガリ

深場からのカケアガリには大きな個体のシーバスが潜んでいる。夜だけでなく昼間でも、こういったカケアガリにはエサをジッと待ち構えている場合が多いです。

昼間の明るい時間帯の干潮時に出向いてみてよく行くフィールドを熟知しておくことも大切なステップです。

出典:グローブライド

シーバスの捕食行動を詳しく下記の章で紐解いています。

いくつもポイント選びのヒントが隠されています。併せてご覧ください↓

夜の行動パターン

日中に陽射しを避けて深場や影にいたシーバスも暗くなる夜になると警戒心が薄れ、浅場に浮いてきます。

…しかし浅場にいるシーバスは生後間もなく警戒心が成魚よりも薄いセイゴクラス(~30cmくらいまでの個体)のサイズが小さいものが多いです。

ランカーと呼ばれる70cm以上のサイズの大きいシーバスの老成魚は警戒心が強く深場のカケアガリ付近などに身を潜めています。

これらの特徴を踏まえて、小さいサイズでも数釣りがしたいのか、それても大きなランカーシーバスを狙いたいのかでポイント選びも大きく変わってくるというわけです。

明暗部

橋げたの外灯や、堤防の常夜灯が水面に差し込む場所です。その明るい場所から影になった部分にシーバスが潜んでいます。

まずルアーのアプローチの方法としては、光が差し込んでいる場所を潮の流れてくる方向とは逆に奥へ投げて、暗い場所を通してきます。暗い場所と明るい場所の境目がヒットゾーンになるのでそこで長くルアーをアピールできるようにキャストを狙います。

下記のページではバイオロギングという研究方法で実験科学的に立証されたシーバスが釣れる時間帯と潮を解説しています。ぜひ釣れる時間帯を学んでください!

天気で変わる行動パターン

太陽や月の光の加減だけでも大きく変化するシーバスの行動パターン。

もちろん天気による、光量や気温、水温でも変わってきます。

くもり

太陽光がギラギラ照っている日は釣りをしていると気持ち良いですが、シーバスにとっては逆となります。

曇りの日は光量が少なくシーバスの警戒心が弱まり、また気圧が下がるので水面近くまで浮いてきて活性が上がります。自分の中でもいちばん釣りやすい天気だと思います。

雨上がり

雨が降ると水が濁り、フィッシュイーターであるシーバスはエサ取りの時に身を隠しやすくなるために捕食行動に出る機会が増えます。河川では雨の水流で流された小魚たちが海へ流されるために河口付近にベイトが貯まる時もあります。気圧もグッと下がった後なので魚が浮いてきやすくなります。

ただし、土砂が多く大雨の時は、水の中の酸素濃度が極端に下がるので逆に海の深いところへ散ってしまいいなくなります。また、気温の低い日の冷たい雨が降ると水温が一気に下がり、水温の変化に敏感なシーバスは深場へと逃げてしまいます。

雨の日、雨後にシーバスが釣れる理由を下記のページで詳細に解説しています。

こちらも要チェック!↓

南風が強く吹く

風が強く吹く日は、キャストも決まりにくくライントラブルも起こりやすくシーバス釣り自体がしにくい天気ですが、暖かい南風が吹く日は、水温が上昇しまた風が強いと水面をなでるので水が活性され酸素含有量が増えるのでシーバスが過ごすのに快適な状態になるのです。