釣り具の枠を超えた【加賀竿】の美術品というにふさわしい石川県金沢の伝統工芸品とは

日本には釣りに関連した伝統的な漁具がたくさんある中でも一級品にふさわしい「加賀竿」という釣り竿があります。

1本、1本職人自らが足を運んで伐採、取ってきた竹を使って作り上げた伝統工芸品として知られています。

いま現在たったひとりの職人さんがその伝統を継承する

とても希少価値の高いものとなっている、石川県金沢の加賀竿のその魅力をお伝えします。

[blogcard url=”https://seiro-nigiwaikan.jp/14438″]

加賀竿の歴史

写真は加賀竿を語るときになくてはならない加賀竿を代表する”鮎のどぶ竿”と呼ばれる

鮎の毛ばり用の竿です。

加賀竿を解説するうえでよく用いられる竿です。

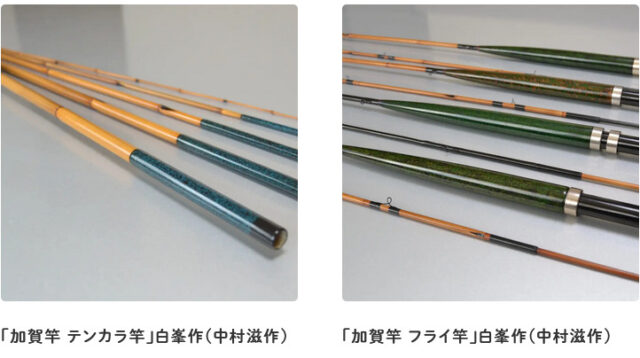

このほかにも、へら鮒、鮎の友釣りがあり、最近では加賀竿特有の伝統技法を用いてテンカラ釣りやフライ用の竿

2020年には【加賀真鯛竿】といってタイラバ用の竿を開発するなど

見た目にもとても美しい、新しい竿も制作されています。

最近は、気軽さで受けているタナゴ釣りの竿が若い世代にうけているそうです。

生まれたのは江戸時代。

加賀藩の武士が、身体を鍛えるためにも鮎釣りをしていたそうで。。。

カッコよく武士風に言いますと”身体の鍛錬”が理由ですが、

260年も続いた江戸幕府の歴史の中でも、15年もの間、釣りが禁止されていた期間がありました。

この頃は釣りがしたくても庶民はおろか、たとえ武士でもおおっぴらに釣りはできなかったことからこのような理由がついたのではないかと予想されますが、

加賀竿を手に取って持ってみると、

現代の軽量化傾向にあるカーボンロッドなどと比べて真逆の、ずっしりとしたかなりの重量感を感じるので、

あながち「鍛錬も兼ねて釣り」というのも間違いではないかもしれません。

加賀竿の特徴と魅力

現在、加賀竿を製作できるのはたったひとりの伝統継承者、中村滋さんただひとり。

自らが金沢の竹を取りにいき、材料から選び、

伝統的な120項目にも及ぶ、技法を駆使してすべて手作りで制作されています。

加賀竿の特徴となっている、竿の途中途中にある黒いチェッカーフラッグのような模様。

この部分は絹の糸が幾重にも巻きつけられたその上に漆が丁寧に重ね塗りされていて、

それで強度と、見た目の美しさが両立されています。

伝統継承が課題

石川県といえば国から伝統工芸品として指定されている輪島塗りや九谷焼のある地域です。

加賀竿こそその指定までは受けていませんが、希少価値が高く必ず後世まで残さなければいけない工芸品だと思います。

加賀竿はすでに、釣り道具という枠を超えて

伝統工芸品といいますか、美術品のようになっていると思います。

今はひとりだけの中村さんにも、いま通っているお弟子さんが2人いらっっしゃるようですが

中村さんによると「まだわからない…」といいます。

伝統が絶えることなく受け継がれていくためにも

お弟子さんにも頑張って頂きたいと思います。

[blogcard url=”https://seiro-nigiwaikan.jp/12598″]