ヒラメ釣りのポイントを解説します!どんな場所が釣れるのか、見つけ方や揃っていたほうがいい条件などを、その条件が必要な理由も含めて詳しく見ていきます。定番のサーフや堤防もヒラメがいなければ釣りは成立しません。

ヒラメが釣れる場所とは?釣りやすいポイントとは?

長い経歴(釣り歴平均12年以上)を持つ釣り好きが集まった共同運営チームです。釣り種によってはメーカーのテスターも有しています。メーカーやプレスリリースでは伝えることのない一般ユーザー目線で忖度なしにお伝えすることを目的としており、タックルやアパレルなど率直なインプレや実釣経験を基にした記事をお届けします。

ヒラメが釣れる場所の条件

よく言われるヒラメ釣りのポイントは砂浜ですがそれにはいくつかの根拠があります。それら条件が満たされているからその場所が釣れるとおすすめされています。

下記の3つは主なヒラメ釣りの釣れるポイントの条件でが、これらは他の魚種でも当てはまる部分が多くあり、基本的なぽいんtの探し方として役立ちます。

変化のあるところ

遠浅の砂地でも、ときどき馬の背や根があったり地形に変化がある場所はヒラメがいる確率が高いです。

地形に変化があればよく水が動き水中の酸素飽和濃度が上がりプランクトンも活性化され必然的にヒラメのエサとなる小魚も増えてくるので食物連鎖の順番でその小魚を追ってそれらをエサにするヒラメも接岸しやすくなります。

またエサを求めて回遊するにも流れがある(動いている)ところヒラメは好みます。

ベイトが居着き易い場所

ヒラメがフィッシュイーターである以上、エサとなるベイトの存在は無視できません。いくら潮が動いていて白波が立っている底が砂地の海岸でもベイトが入ってきていなければ期待は薄くなります。

そう仮定するとベイトが入ってきやすくそれをヒラメが追ってきやすい所だと予想が付くのでポイントを見極める時に場所を絞りやすくなます。

身を隠せる場所

ヒラメは小魚を捕食する際、常に活性が高くて泳ぎ回っているわけではありません。砂に潜って水の底に隠れてていたり、水中の岩礁に張り付き擬態したりしながら近くに小魚が来るのをじっと待っていてるときもあります。

そういった場所はヒラメのエサの小魚も同様に身を隠せる場所なので集まってきやすいとの仮説を立てることができます。

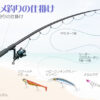

ヒラメの主要なポイント

サーフ

日本でサーフと言うと波があるきれいな砂浜をイメージすると思いますが、英語のSurfは打ち寄せる波を意味しており釣りに必要な日本語に置き換える場合、「波打ち際」と表現するのが適切かと思います。

砂地でなくとも砂利底のサーフもありますし、一見平坦で遠浅に見える砂地でも、目の前からかけあがりになっていたり水中に粗い岩礁が点在しているポイントもあります。

砂地に砂利、小石が混ざっている場所も多く、潮が引いた時に観察すると1箇所だけに小石がある場合もありそんなときその場所は水位が増した際に何らかの変化(潮の流れや波)が発生しているポイントだと思っていいでしょう。

堤防

10m以上の水深があって、ルアーではなく泳がせ釣りをするにも適しているのが堤防ポイントの特徴で、砂浜がらみの堤防などでは、水深が深くともボトムが砂地である場所もあります。

ヒラメ釣り=サーフ(砂地の波打ち際)という説を覆してくれる座布団級のヒラメが釣れることもあり予想外の大物外道に出会えるチャンスもあるポイントとなります。

磯

水中に根と砂地が混在しているような場所があればそこにヒラメが張り付いてエサをジッと待っている場合もあります。身を隠せる場所として磯がある場所です。

多少難しくもありますが、意外と良型が狙えるために、磯場はヒラメ釣りの一級ポイントとされています。

サーフの時のイワシやキスなどのときと異なり、磯にいる根魚を中心に捕食していることが多く、そういった場合は中層を捨て、狙いはボトム中心になります。

流れ込み

大きなサーフでは必ずと言っていいほど存在する河川からの流れ込み。ここは山からの有機物を多く含んだ水が流れてくるためプランクトンの格好の餌場となるためそれらを求めて小魚が集まりやすく、それを追ってフィッシュイーターであるヒラメが接岸してくるポイントになります。

ただし誰もが見ても釣れそうな好条件下の場所なので、ハイプレッシャーになっている場合も多く、すでにスレている可能性も多々あります。

ポイントのチェック項目

離岸流

サーフで釣りをする人は一度は聞いたことがあるであろう離岸流。体長が小さく遊泳力が低い小魚はこの流れを利用して沖へ出たり入ったりを繰り返します。

初級者には見つけにくいですが、少し離れた砂浜全体を見下ろせるような場所からだと見つけやすいです。

離岸流の中心ではなく沖へ戻るときの、その流れの両サイドの浅くなっている場所にベイトやヒラメが居るので、その場所を狙ってルアーを通してきます。

馬の背(サンドバー)

沖にあったり地繋がりで砂浜から伸びた浅瀬の場所を馬の背といいます。

干潮時に離れた場所へ顔を出し、満潮時になるとすっぽり水中に沈んでしまうものの、水面までの間隔が2メートル以内であれば沖からの波が、その隆起部分にぶち当たり水流の変化が起きます。

満潮時でもその部分だけ白波がたっていることもあるので注意して見つけるといいです。

ストラクチャー

サーフの両端や堤防から出ている消波ブロックやテトラの場所があれば、その辺り周辺も絶好のポイントとなります。ヒラメが身を隠しやすいことも理由ですが、それら障害物に波があたって周辺の地形や水流に変化をもたらします。

根掛かりに注意を払いストラクチャー周りをタイトに攻めてから、周辺で波や水流に変化があるところを狙って打っていきます。

ワンド

サーフでよく見かける湾曲した入江上の場所。外洋からの潮流の影響を直接受けることがないので、ワンドの中は潮の流れも穏やかで大きな波が立つことは無く小魚たちがひっそりと身をひそめる場所となっています。

それをヒラメが追ってワンドの奥に入り込んできたときに狙います。ワンドは中心に行くほど深くなっています。

比較的水温も高くなりやすく、冬から初春にかけて水温が上昇しにくいときにも狙いやすいポインです。

鳥山

鳥山とは海面付近に無数の海鳥たちがバシャバシャとやっている状態のこと。

波や海面の状況は見ても経験が少ない場合判断に困るが、状況で一目でわかるのが、水面近くを泳ぐ小魚を捕まえる海鳥の存在。

遠目からでも判断が付きやすいものの、ルアーが送り込める範囲とも限らず、見つけたら遠投が可能で、潜らないシンペンなどがいいでしょう。

同じポイントでも釣果を左右する複合要素

これら条件が整っていたとしても、たまたまその時、その日だけ釣れないことも釣りにおいてはざらにあります。それらを左右するヒラメのポイントの釣果にも影響を与える複合的要素が加わります。

季節

潮通しのよい変化のある場所でも、水温が低い冬場と、サンサンと太陽が照り付ける夏場では、状況は変わります。季節によって同じヒラメ釣りポイントでも釣れたり釣り難くくなったりします。

たまたま見つけた条件の良い場所が、”季節限定”ということもあり得るので違う時期に行くとダメなこともあるわけです。

時間帯

またヒラメ釣りにおいてどうしても釣果が欲しければ朝マズメは外せない時間帯ですが、この時間帯もポイントに少なからず影響を与えます。

マズメを逃しても上げ潮など潮が動くタイミングで釣れる場所もります。

ポイントの判断と見切り方

上記の季節や時間帯によっても左右されるヒラメが釣れる場所も、釣れない場所もいろいろな要素が複合的に合わさって釣れるので、1度釣行してみてダメでも、時間帯や季節を変えていくと釣れる場合もあります。

ある程度考えてヒラメが釣れるポイントの条件を満たした場所に、2、3回は試して判断した方がいいでしょう。

自分の場合なら、条件を満たしたうえで3回行って釣れなければその場所は捨てます。