ヒラメ釣りの春の時期のこの季節の特徴や、釣り方からおすすめルアーを解説します。

春と言えばアングラーにとっては待ちに待ったシーズンの到来ですが、ヒラメ釣りにおいては少しだけ事情が異なります。

意識的していれば釣れるし、無視だと面食らうこともある春のヒラメ釣りの傾向と対策をわかりやすくまとめてみました。

長い経歴(釣り歴平均12年以上)を持つ釣り好きが集まった共同運営チームです。釣り種によってはメーカーのテスターも有しています。メーカーやプレスリリースでは伝えることのない一般ユーザー目線で忖度なしにお伝えすることを目的としており、タックルやアパレルなど率直なインプレや実釣経験を基にした記事をお届けします。

春に釣れるヒラメの特徴

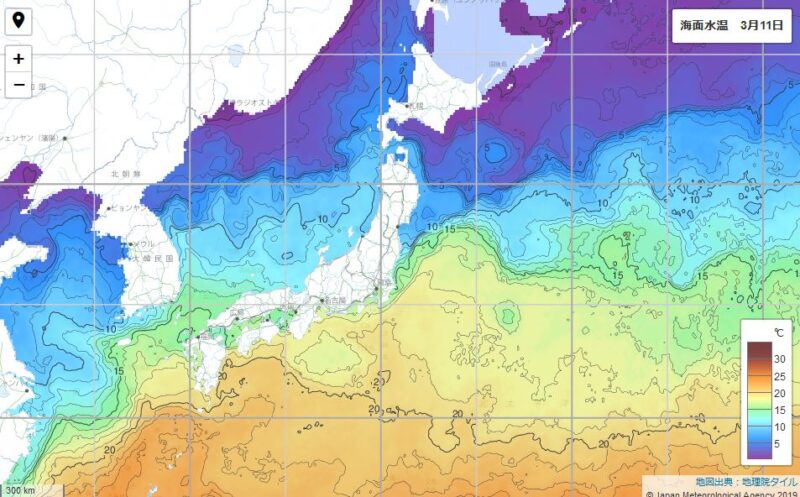

3月になると体感的には温かくなったと感じる時期に差しかかりますが、気温よりも実際ヒラメがいる海水温はまだまだ冷水の状態で、ヒラメの活性もいまいち上がりきっていないのが春です。

ヒラメの産卵期

4月~初夏6月いっぱいくらいまではヒラメの産卵期に入りエサを求めて浅場まで接岸し、その場所で産む時期でもあり、一見すると釣りやすい季節ともとれますが、産卵のために浅場に広がる個体は群れではなく単体で散らばっていくためにポイントが限定しにくく、しかもベイトありきなのでベテランも状況を見極めるのが難しいです。

目視でベイトが確認できるような好条件の場所とかでない限り釣り方が絞れず、春はヒラメ釣り初級者にはかなりハードルが高い季節でもあります。

春はヒラメが釣りやすいは大ウソ!

春は一番釣りやすい時期とか、座布団級が狙える時期とか言ってるところもありますが、全国的にみてそんなの稀です。座布団に当たりやすいのは3月まで。ほぼウソの情報ですね。そんなの信じてはいけません!

ハイシーズンへの準備段階といった程度と考え、難しい状況を把握したうえで対策を練ることの方が釣れる確率は増えるでしょう。

水温の目安

2,3日の間、高水温が安定する頃。

やっと春の陽気になったと人間が感じる気温は15℃ほど。そしてヒラメが徐々に目を覚まし少しづつエサを求めて活動しはじめ、ルアーにも反応しはじめる水温は同じくらいの15℃、16℃…。ですがこちらは水温の話。

水温が15℃程度になるためには地上の気温が18℃~20℃くらいにまで上がる頃でないと到達しません。春のヒラメ釣りの一応の目安にはなります。

ですが早春の頃は、一旦温かくなった気がしてもまた元に戻ったりします。それを繰り返しながら徐々に平均水温が上がり始めるのですが、それを見図るためには日頃の水温チェックが必要です。

詳しく水温を測るには実際にその場に足を運んで計測するのがもっとも確実ですが不効率です。気になる場合は

「○○○ 水温」(○○○=地域名)で見ると下の画像のような地域で見やすいグラフもたくさん出てきます。そちらで確認するのがいいです。

そこで毎日数値を見てみて、2,3日の間、15℃~16℃以上が続くようであれば水温が安定してきたと判断できます。

春ヒラメのベイト

それでは水温等の感覚的なものが理解できたところで、ルアーを用いたヒラメ釣りに重要な春のヒラメのエサとなるメインベイトをヒラメが捕食しやすい順に見ていきます。

稚鮎

秋に川で産卵、ふ化したアユは海に出て冬場の間を海で過ごし、この時期になると外洋に面した港湾部に群れで集まり、また改めて川へ遡上する準備に入ります。これらを求めてヒラメやフィッシュイーターとして同種の魚が稚鮎の居る場所へ集まりはじめます。

イナッコ

いわゆるボラの幼魚のこと、もう少し小さく2~3センチほどの稚魚をハクと呼ぶ地域もあるがその呼び名の隔たりは曖昧です。秋から年明け1月頃に産卵して海で成長したイナッコが河口付近に集まってくる群れをヒラメが追ってやってきます。

その産卵された時期によって大きさもさまざま。この頃大きいイナッコは20cmほどになり水面に大群で現れます。

イワシ

太平洋に面している地域で、黒潮に乗っかってイワシの大群が接岸してくるタイミングがあれば、そこはヒラメ釣りのパラダイスと化す場面もあります!

そうでない日本海側や瀬戸内海などでは4月中旬くらいから地域によって徐々にイワシの群れが南下していきます。

春のヒラメ釣りポイント

春のヒラメ釣りでベイトが着きやすいポイントをご紹介します

河口近くのサーフ

真冬~春初旬にかけて有効になるポイントです。

大きさに関係なく河川からの水が流入している河口付近は、そもそものベイト自体がエサとしている動物プランクトンのさらにエサとなる植物プランクトンが発生しやすくなる、山からの有機物質がたくさん流れ出ている場所で、ベイトが集まってきやすいポイントです。

ワンド

春に入ったばかりの初春はまだ水温が低い場所が多く日中に陽射しがあっても水温は低いです。

そんな状況下であっても、直接な本流(潮の流れ)に影響を受けにくいワンド状になったポイントは比較的水温が安定していて流れが緩いので小さいサイズのベイトが溜まりやすい場所となります。

春のヒラメの釣り方

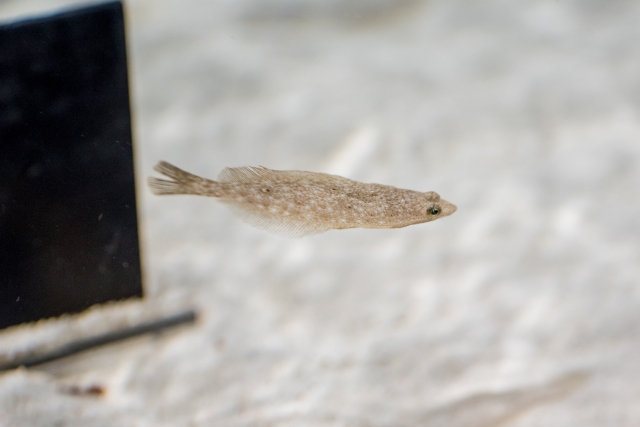

Light Rock Fishing

春はまだ5月に入っても水温がまだまだ20℃以上になっていないポイントもあるほど活性が上がる一歩手前。であるからして、実際にはヒラメの活性が微妙なときなので釣り方は冬の延長と思った方がいいです。

あまり速すぎるただ巻にはついてこられない個体が多いため、ヒラメがあまり激しく追わなくても簡単に食ってこれるルアーの動きを意識して釣り方をイメージしてください。

なるべくボトムを切らさずに(離れ過ぎず)に、スローなリトリーブ。途中で大きすぎないジャークを加えたりし細かい微調整しながらの釣りがベターです。

春のヒラメ釣りの潮位と時間帯

春のヒラメは産卵期に入り、水深が50cm以下の浅場まで岸近くまでベイトを追ってくるので、下げ潮がメイン。

岸近くまでベイトを追い込んで捕食するためには、ベイトが逃げ場を失い岸際ギリギリでヒラメが泳いでこられる水深が確保されているのがベスト。

そうなると下げ3分~の水深が浅い状況のほうが良く、そこに釣果が集中することが多いです。

ですから、春のヒラメ釣りはマズメなどの時間帯を気にせずに、水深を優先させて釣行のタイミングを見計らうと釣りやすくなります。

春のヒラメ釣りは濁り具合を見逃すな!

春の濁り潮

春のヒラメ釣りで気を付けたい潮周りがあります、それが水垢(みずあか)と呼ばれる春の濁り潮です。

この春の濁り潮はバス釣りなどでもいうターンオーバーの現象に似ており水温が上昇しいていく過程で、海面とボトム付近の水温の差が徐々に縮まりだす時に起こります。

この濁ってしまった潮周りでは釣れなくなることが多く、場合によっては極寒期の冬以上に渋くなる状況にもなりかねません。

いくらキャストを繰り返しても釣れない状況に成り兼ねません。ポイントについたら海水の濁り具合を見極めましょう。

濁り潮のあとの”お祭り”に期待

ただしこれは悪いことばかりではありません。4月に多く見られる状況でこの状態になると結局は海の中で潮が搔き回されプランクトンが多く発生。このあと5月くらいになると一気にベイトの数が増えはじめます。

ヒラメのようなフィッシュイーターのやる気スイッチが入りはじめる頃になります。

春のヒラメ釣りおすすめルアー

小さめのサイズで飛距離が望めるメタルジグ

春のヒラメ釣りでは先述のとおりベイトがサイズの小さい稚魚が多いので必然的に選ぶルアーもベイトの体長に合わせた5~6㎝前後が好ましく、それに併せて、浅場に近寄ってくることを考慮すると広く広範囲を探る必要性を考えると飛距離がほしいです。

小さいサイズ+飛距離どちらも満たすのはやはりメタルジグに限ります。

DUO ビーチウォーカー フリッパー

マッチザベイト!のサイズにナチュラルアクション

初級者向けにはこちら。メタルジグでも中々反応が弱い状況でも、確実に食わせるにはワーム+ジグヘッド。

メタルジグの派手な動きに口を使わないスレたヒラメにも投入すると変えた途端に反応を示すことがあります。

ジグとワームがセットになっており、初級者でも簡単にすぐにヒラメ釣りをはじめられることができる優れもの。14g~21gならばサイズも春ヒラメに最適。数々の実績を残しているプロも認める必須のルアー。

DUO ビーチウォーカー ハウル