タイラバで釣るための真鯛の生態についてのお勉強ページです。遊漁船などに乗るとわかる頻繁に釣れてる人とそうでない人といますよね。それって使っているタックルやテクニックの違いだけでしょうか?

それだけじゃないんですね。真鯛の生態をよく理解して手持ちの道具と釣り方の引き出しを、そのときの状況に応じて使い分けている人たちです。

それがタイラバの遊漁船の船頭さんだったりするわけですが、自分自らが真鯛の生態を理解していたら…。もっと釣れるようになるかも!

釣り好きは女好き!?誰がいったか本当の話かどうか…wそれを証明すべく自他ともに認めるチャラ男が釣りに目覚めてしまったのがちょうど数年前。春先から知人に連れて行ってもらったタイラバでした。そこからきれいな女性には目もくれずタイラバタックルを買いまくり、釣り車まで購入してしまいましたwそんな自分だから語れるタイラバの魅力をお伝えしていきます。

目次 [開く]

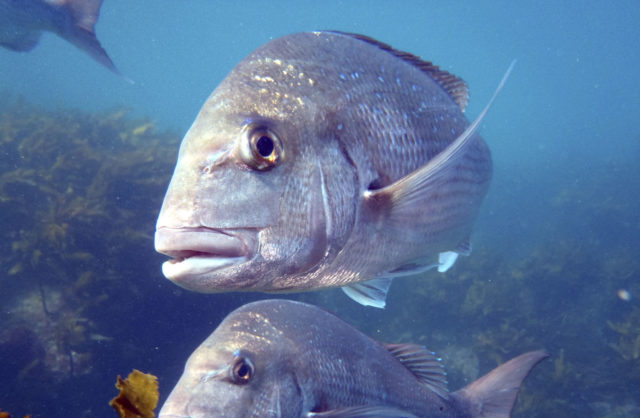

真鯛とは

真鯛は生物学的に言うとスズキ亜目タイ科の魚類。間違いなく私たち日本人の間では食卓に並ぶ魚の王様。

タイ科の魚は種類が豊富で真鯛をタイラバで狙っているとき、よく見かけることがある鯛はチダイやキダイと呼ばれ区別されています。見極めは尾びれの後端にある黒い点。これがあれば真鯛。

真鯛はクセのない上質な白身魚でお祝い事などにも重宝される。その味わいと見た目の良さともう一つ特筆すべき点は鮮度が落ちにくいという体質を備えていることからここまで流通するきっかけになったのではないかと思います。

西日本を中心に養殖も盛んで日本国内だけで年間63,500トン以上もの真鯛が養殖されています。

日本の真鯛の歴史

「めでたい」との語呂合わせから昔からお祝い事やお祭り行事には欠かせない魚として長年親しまれてきた真鯛は日本との歴史も古く、江戸時代まで遡ることができます。

江戸時代に将軍様の朝昼晩のおかずとして供されてきたという逸話もあり、特に真鯛の頭(かしら)の部分のほほ肉は柔らかく美味で珍重され真鯛の頭の部分は殿様しか口にすることができなかったという話もあります。

そこから消費量は一時減少するものの、今では釣りのターゲット、料理の素材として人気を集め養殖されるまでになりました。

真鯛を釣るタイラバの起源

真鯛を釣るために漁師が考案したタイラバ漁法。今ではさまざまな色や形がありその性能も段違いによくなり。毎年のように新製品が出るがそんなタイラバの起源も江戸の時代からあったと聞く。昔は干した玉ねぎの皮を針につけた今のサビキ釣りの原型だったといわれています。

そこから発展していき真鯛とそれを狙う西日本を中心としたタイラバが盛んに行われる瀬戸内海などの沿岸では真鯛の主食のエビに似せて長めのひらひら、今でいうスカートを鉛につけて使いはじめたものが今日の「タイラバ」に発展してきました。

真鯛の特徴

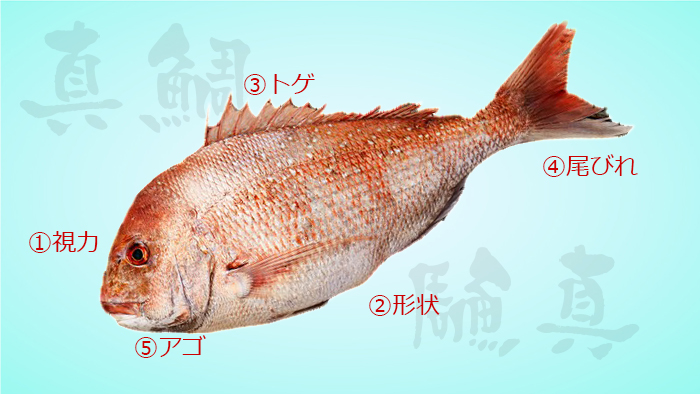

タイラバ攻略のために役立つ真鯛の持つ特徴についておさらい!

①視力

真鯛の視力はほかの魚の視力や視野範囲は同じくらいですが、ほかに強い臭覚と、波動を感じとれるソナーのようなものが備わっており後方以外のほぼ前方180度に近い範囲でエサの情報をとらえていることになります。

また上部については100度と言われており、釣り人から見えている真鯛はアングラーのことも見えていることになります。「見えてる魚は釣れない」といわれるのはこのあたりに所以があるようです。

②形状

真鯛の体型は機動力重視。形は横から見て楕円形であるが側扁(腹~背の高さに比べて身の厚さが薄い)。

潮流が速く複雑な地形をした海底で、体で受ける流れの速さへの対応や方向転換を素早く機敏に調整できるように体格になっています。

③トゲ

真鯛は背中、腹、尾、頭の側面に大きなひれを備えておりこれらが速い潮流の中での急な方向転換にも役立っています。

また背びれ尻びれにはトゲがあります。

④太い尾骨と大きな尾びれ

太い尾骨を有し、この太い尾骨で大きな尾びれを動かし瞬発的に推進できるようになっている。船の下についている舵の役割を担っているのだ。

⑤アゴ

真鯛のアゴの力はとても強く硬い甲殻類や貝類なども噛み砕くほど強力。

歯は前縁部に人間にもある食物を捕らえ、切り裂くための歯である犬歯(けんし)、その後方に歯列の一番奥にあって、先がほぼ平らな臼歯(きゅうし)がある。

真鯛の食性

真鯛は近年、大好物であるイワシやきびなごなどの小魚の減少で、真鯛自体も減っているという人もいますが、真鯛はもともとが偏食ではなく何でも口にします。

小魚がいなくなっても、イイダコやヒイカ、はたまた強靭なアゴの力を有効的に使い硬い甲羅を持つカニや、牡蠣やその他の貝類も食べます。

タイラバで狙う場合、その場所で真鯛が何を食しているのかを把握して適切なヘッドやネクタイのカラーを選ぶことが釣果を伸ばす決め手になるでしょう。

エサの種類

エビ

イワシ

きびなご

イイダコ

ヒイカ

カニ

ゴカイ(イソメ)

生息している場所

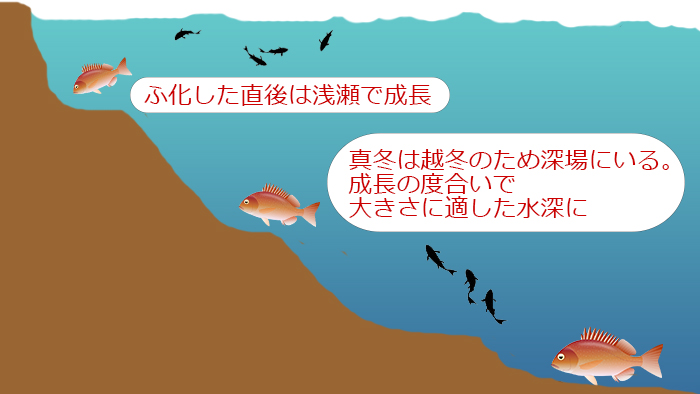

真鯛は25センチを超えると成魚として、成魚になると季節的な温度変化で浅い場所と深い場所で移動を繰り返す。ここまで来るのに約2ケ月程度の月日で大きなります。

1歳で約8センチ、3歳で20センチ~30センチ、5歳で28センチ~43センチというデータがある。

真鯛の寿命は25年ともいわれ、その間に深い場所と浅い場所の移動を繰りかえしながら成長し続け、中には1メートルを越すような老成魚も見られます。先ほどの年齢による体長の違いを見てみるとこのメーター級と呼ばれるものがいかに長く生きているものなのかがよくわかります。

また回遊型の真鯛のほうが成長速度が速く、居着き型の多い九州、瀬戸内海、太平洋沿岸、日本海沿岸では遅いとの話もあり、必ずしもサイズと年齢は関係しません。

大きい真鯛ほど、水深100mを超えるような深場に生息するようになってくるが、産卵活動のときには浅場へ移動してくる。

タイラバの時期

真鯛の釣りに適した時期は早秋から冬。越冬のために餌を荒食いし体力をつける時期で早い地域では9月中旬ごろから人が少し夏の暑苦しさから解放され涼しくなってきたかなと感じて来る頃、もっとも釣りやすいシーズンに入っていきます。

またこの頃から身も脂が乗りはじめ美味しくなることから食べる真鯛の時期としても旬を迎えます。

詳しくは下記のページでタイラバの時期について詳しく取り上げていますので併せてご覧ください。↓

真鯛の産卵期

真鯛の産卵は水温が12℃以上になるころから活発に動き始め、15℃を超えると産卵のために浅場へ移動してきます。

水温の変化がカギになることから、気温の高い南の地域から早いところで九州に分布している真鯛の3月頃からを筆頭に北へ向かって徐々に産卵の時期を迎えます。瀬戸内海では4月~5月、日本海沿岸北部で6月ごろとなります。

真鯛は、ハタ科の魚と同じくオスメス同体で4歳まで両性生殖腺を持ち、2歳頃に多くが雄へと性転換するが、成熟するとほぼ半数づつのオスとメスになることが研究からわかっています。

台湾産の真鯛は産卵期を終えるとメスがオスに変わることで知られている。(一生オスに変わらずメスのまま過ごす「生涯メス」もおりバランスはとれているらしい)

この産卵時期は浅場へ移動して産卵するために、いろんな場所へ散らばって場所が特定しにくく、イワシなどの回遊がある時期と重なればそこにいることもあるが、春先のタイラバはいるポイントを見つけにくい。

1匹釣れてもそのあとが続かないなど頻繁に起こる。そんなときは迷わず場所移動。

真鯛の近海の生息地域

北は北海道南部より南から朝鮮半島や台湾を経て南シナ海まで分布していますが、沖縄のある琉球諸島周辺には生息していません。

日本近海では黒潮および対馬暖流の沿岸域に多く分布し、特に大陸棚が発達した東シナ海やほぼ、瀬戸内海のようなほぼ全域が浅い海域に最も多く生息しています。水深が50メートル前後に多いと言われています。

水深が浅い沿岸域に滞留してほとんど回遊しない居着き型と、大きく南北に移動する回遊型に分かれています。