ショアからのタイラバで使うキャスティング用タイラバについて改めて考察してみようと思います。

この章ではショアから使用する釣れるキャスティング用タイラバヘッドや仕掛けのを一発で探し当てられるように

キャスティング用タイラバの選び方をご解説します。

釣り好きは女好き!?誰がいったか本当の話かどうか…wそれを証明すべく自他ともに認めるチャラ男が釣りに目覚めてしまったのがちょうど数年前。春先から知人に連れて行ってもらったタイラバでした。そこからきれいな女性には目もくれずタイラバタックルを買いまくり、釣り車まで購入してしまいましたwそんな自分だから語れるタイラバの魅力をお伝えしていきます。

目次

キャスティング用タイラバの現在

バーチカルな通常の釣り方でも同じくタイラバ・フィッシングで使用する道具や仕掛けの中でロッドやリールと違い一つだけよりも複数揃えておきたいタイラバのヘッドやネクタイ。

カラーローテーションはもちろんのこと重さや形状などを、予想されるその日のパターンにおいてその時々の状況に応じて、変えることが可能なようにするためだ。一般的な疑似餌を用いるルアーフィッシングと同じで動きやサイズが違うルアーを何個も用意していたほうが引き出しが増えるので釣果に結びつきやすい。

ただ…。

なんせタイラバは高い!

日本のルアーは高い!

釣れるバス用の海外製ルアーは安いのに日本製ルアーは何故か!?高い。

タイラバ・ヘッドだけで2000円前後はザラ。庶民において購入時の失敗は絶対許されない!

サラリーマンならヘッド一個でお昼ご飯3日分くらいになるw

キャスティング用タイラバに求められる基本性能

バーチカルな真下に落としてまっすぐ巻き取るタイラバとは釣り方が違うので、求められる性能も違います。

飛距離・遠投性能

※画像はタングステンのメタルジグ

文字通りキャストして使うので、飛距離は最低限必要です。

シーバスやチヌなどのルアーと違うのは20g以上が一般的な重さで比較的の重ためのためにキャストさえ上手く決まれば飛ばすことはできるのだが、

キャストして、シャローを斜めに引いてくるので水押し抵抗とかも考えられた形状をしているものが良い。

キャスティング・タイラバにおいて、飛距離はかなり大事な要素で、最初のロッド選びにも同じことが言える。

より広く広範囲を探れる飛距離は必ずアドバンテージの増大につながる。最も重視したい条件だ。

水深20m以内のシャローでの遊泳能力

バーチカルなタイラバはボトムからまっすぐリーリングしてくるが、

キャスティングの場合キャスト後一旦ボトムに落としてから、着地点から徐々に斜めに引いてくる。

必然的にシャローポイントでは、底を突きやすく根掛かりする確率が増える。

シャローでも、沈みにくくしっかりと泳ぎきってくれるものが理想。

ルアーで言うなら、ゆっくりと沈むスローシンキングや、サスペンド(任意のレンジで浮いたまま)のようなものがイメージしやすい。

今のところこのようなタイプのタイラバは存在しない。

離れた場所でもよく動く遊動式

水深60mのバーチカルな釣り方と、60mキャストして水深20mのボトムを取るのとでは、理想のアクションも手元に伝わる感度も全く違ってくる。

遠方の離れた場所でも、斜めに引いてきたときに後ろに水流を押し流しヒラヒラとネクタイが舞い動くヘッド形状がベター。

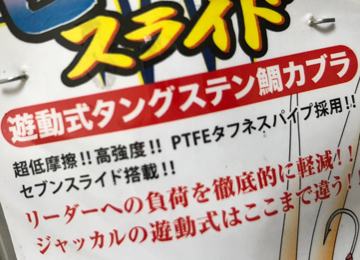

キャスティング用タイラバにおいても、もう今の時代遊動式以外に選択肢はない。

選び方

では、釣れるキャスティング用タイラバを探すのにどこを見ればいいのか、選ぶ際のチェック項目を並べてみた。

小型・空気抵抗の少ない形状

「タイラバ」としてよく目にする丸い目玉のような形よりも飛距離が望める空気抵抗の少ない先が尖っているものが良い。

またキャスティング・タイラバは水中を斜めに巻き取ってくるので水流を受けたり、うまく後方に受け流す計算された形状も必要になってくる。

これらヘッド形状は後方に付いているネクタイやスカートの動きも左右するので大事な条件。

ジギングに使うメタルジグに似ているものも各メーカーから発売されています。

できればTG(タングステン)

比重が重い素材で、同じ重さでも体積が小さくできるので見た目の形状がコンパクトに収まる。

普通の鉛だけで出来ているタイラバよりも高価だが、基本性能が全く異なる。似て非なるものとはこのことだ。

キャスティング用タイラバに求められる飛距離を考えた場合、ある程度飛距離が伸ばせ、潜航深度に到達する重さを保ったまま空気抵抗の少ない形状を小さくできるタングステンはやっぱり選択肢から外すことはできない。

ただコスパの面であまり良いとは言えないので、経済的な面と比較したうえで「使えるなら使う」程度の優先順位でいい気がする。