ダウンショットリグはバス釣りで頻繁に使われるなど、昔からソルトウォーターの世界でも

ハタなどロックフィッシュやチニングにも有効なリグ(仕掛け)として多用されてきました。

しかし、知ってはいるもののダウンショットリグについてよくわからない、

どんなときに使うと効果的なのか、メリットとデメリットを知りたいなど、

特に初心者の方はと思われている方も多いと思います。

そこで今回は、ダウンショットリグについて掘り下げて解説していきます。

小学生の頃に釣りをしはじめルアーフィッシングに目覚める。釣り歴18年でIl Pescariaの番頭です。バス釣りからチニング、エギング、アジング、オフショアのライトジギング、チーバス(小さいシーバス…汗)で週3~4日はどこかにいますw 生涯で釣りに使ったお金はおおよそ軽自動車なら楽々新車で買えるほど投資しました。その経験と良いと思ったことはすぐに誰かに話したくなる性格(おせっかいでおしゃべり!?)を強みに日々魚と奮闘中!

目次

ダウンショットリグってな~に?

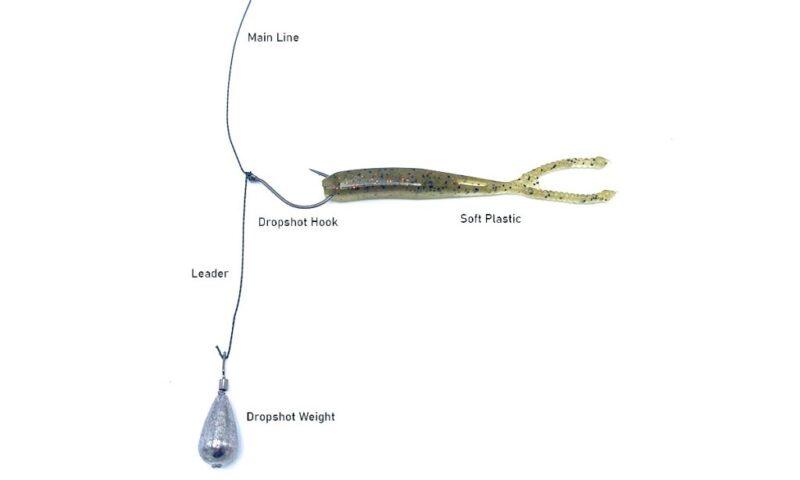

ダウンショットリグとは、フックを結んだ先にシンカーを付けるリグのことです。

フック、シンカー、リグは、それぞれ釣り針・シンカー・仕掛けのことを意味しています。

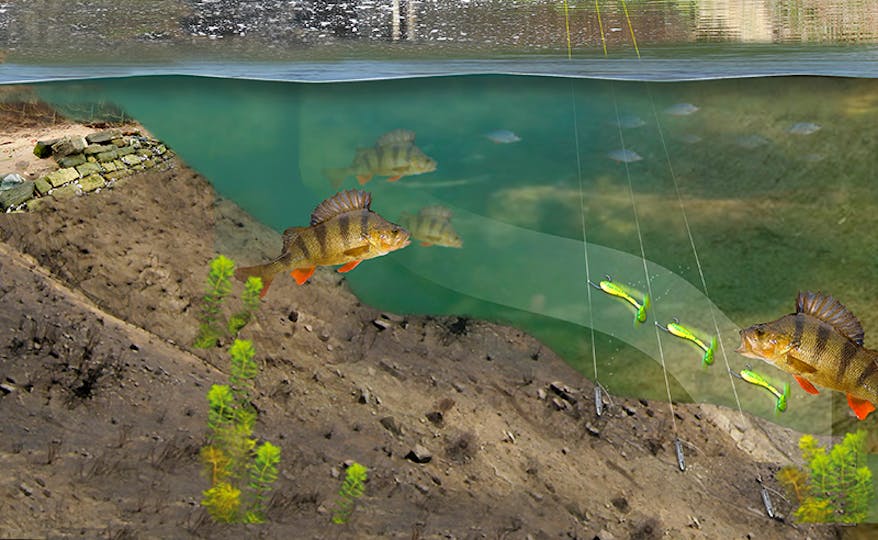

ダウンショットリグは、ボトム(海底)付近でのシェイクやスイミングといったさまざまな誘い方が可能で、

魚の警戒心が高くなるハイプレッシャーや、魚を釣りにくい環境であるタフコンディションでも効果があるので、

バス釣りマニアの間でも最後の切り札としてよく使われています。

考案者はあの人…

ダウンショットリグの考案者は、村上晴彦というプロのバサーです。

村上晴彦さんはバス釣りをこよなく愛する方であり、1996年にはバス釣りのために滋賀県に移住しています。

2002年には釣り具メーカーである株式会社常吉を、2013年には同じ釣り具メーカーである一誠を設立されました。

村上晴彦さんが考案した常吉リグ(ダウンショットリグと同じ意味)は「常に吉とでる」ことが名前の由来だそうです。

ダウンショットリグを使うことのメリット

ダウンショットリグには、さまざまなメリットがあります。

ここでは、ダウンショットリグの4つのメリットについて解説いたしますので、参考にしてみてください。

ボトム感度が抜群

ダウンショットリグは、フックより先にシンカーが付いている仕掛けをしています。

このシンカーがボトムに着くことでボトムの感触がよいので、釣りに慣れていない方であっても水深がどれくらいかを計れます。

水中を泳ぐバスを釣るには水深を計る必要があるため、バス釣りにおいて有利に立ち回れます。

深度を調整できる

ダウンショットリグは、リーダーの長さを調節することで攻める水深の調整が可能です。

この仕掛けでいうところのリーダーの長さとは、釣り針からシンカーまでの長さのことをいい、

攻めたい水深が50cmであればリーダーの長さを50mにして投げれば良いですし、

ボトムに近づけたいのであればリーダーを短くすれば可能です。

どんなポイントでも有効

ダウンショットリグは、どのようなポイントでも使用できます。

水深が浅い場所でも深い場所でも、シンカーの重さを変えるだけで対応でき、

水深が1m程度の浅い場所であれば、3.5グラム以下のシンカーを付ければボトムに仕掛けが到着します。

反対に、水深が5mあるような場所であっても、7グラム以上のシンカーを付けることでボトムにまで沈めることが可能です。

根掛かり回避

根掛かり回避性能が優秀であることも、ダウンショットリグのメリットです。

ボトム付近を泳ぐ根魚を狙うときは、仕掛けが岩に引っかかる「根掛かり」が起こりえます。

ですが、ダウンショットリグはシンカーだけが底に沈んで針は底に触れないため、根掛かりが起こりにくくなります。

また、ダウンショットリグは針が上を向いていることも、根掛かり回避性能に長けている理由です。

ダウンショットリグのデメリット

ダウンショットリグはいろんな釣りで用いられるほど優秀な仕掛けですが、メリットばかりではありません。

たとえば「アクションをしないとワームが寝る」などのデメリットも存在します。

風が吹いていない鯉のぼりを想像してみてください。

しっぽが不自然に垂れ下がる姿が想像できますが、ダウンショットリグのワームでも同じ現象が起こります。

水流がない場所では、ワームのしっぽが垂れ下がり、リーダーに絡んでしまったり、

不自然な状態になるため、食いつきが大幅に悪くなります。

ワームにもう一度アクションを入れると解決できるので、実践してみてください。

ダウンショットリグが有効になる場面

バス釣りのほか海水域の根魚などにおいてダウンショットリグは、水中の沈み物にバスがいるときに有効です。

ダウンショットリグはシンカーだけが底に触れるため、根に仕掛けを引っかけることなく、底ものの魚を丁寧に誘えます。

そもそも沈み物(水中の岩や障害物)には、釣り人から目視できる場合とできない場合が多く、

例えばバス釣りで釣り人から目視できる沈み物がある場合は、バスが他の場所を選んだり、バスが既に釣られたりしているかもしれません。

釣り人から目視できない沈み物であれば釣り人が狙っていない可能性がありますし、バスにワームを食わせられる確率が高くなります。

そのため、シンカーが下に付いており仕掛けを底に感知しやすく、フックが少し上についている根掛かりを回避できるダウンショットリグが有効になります。

岩礁帯など根の粗いボトムを果敢に攻めることが多いロックフィッシュにも有効です。

ダウンショットリグの長さ

ダウンショットリグのフックからシンカーまで(リーダー)の長さは、20cmがベストです。

ボトムを泳ぐ魚でも、実際、底に張り付いている魚はほとんどおらず、沈んでいる魚でもほとんど最下部から10cm程度上をよく泳いでいるものです。

そして、仕掛けを遠くに投げますから、アングラーからはラインは必ず斜めに傾いています。

例えば同じ10センチでも仕掛けのいちばん肝心な部分の仕掛けが10センチよりも低くなってしまいます。

ちょうど10センチくらいの短め目にしてしまうと、魚がいるレンジよりも下にリグが来てしまうため、

リーダー(シンカーから)を約20cmにして魚がいる水深と合わせる必要があります。

また、ダウンショットリグの動かし方の1つにシェイクがありますが、シェイクはラインを緩ませておかなければいけません。

その意味でも、20cmの高さが基準になります。

攻める水深によってリーダーの長さを変えますが、とりあえず20cmを軸に考えましょう。

ダウンショットリグに使うワームの種類

ダウンショットリグには、ストレート系・シャッドテール系・クロー系・リーチ系の4種類のワームが使われます。

ストレート系

ストレート系は、ミミズにも小魚にも似せられる、スタンダードな形状のワームです。

魚が釣れにくい環境でも効果を発揮します。

針に掛けるときは頭から刺しますが、真ん中にちょんがけする方法もあります。

ダウンショットリグの、動かし方はシェイクを中心に、ボトルをただ引いていくだけのズル引きもおすすめです。

ジャッカル フリックシェイク 3.8インチ モエビメロン

シャッドテール系

シャッドテール系は、小魚をイメージした形状をして尻尾を大きく震わせてアピールします。

セッティングは普通通りで構いません。

動かし方はイメージする小魚に合わせてアクションをする必要があり、

ダウンショットリグで使う場合はトゥイッチをいれながら跳ねさせたり、シンカーがボトムをトレースしてる状態でただ巻きもをし、

テールを動かしながら泳いでいる小魚を演出します。

デプス サカマタシャッド

クロー系

クロー系は、エビやザリガニをイメージした形状をしています。

エビが逃げる姿やザリガニの威嚇などを演出するため、動かし方はシェイクがおすすめですが

ダウンショットリグでは、そのまま放置などでも使うことがあります。

OSP ドライブクロー 4インチ

リーチ系

リーチ系は、ヒルのような形状をしています。

アクションをさせると、うねるように大きくアクションするのが特徴で、

ダウンショットリグとして使う場合は、

ブッシュの中やストラクチャーの際などをタイトに撃ちこんで、スローに引いてくるなどして誘う際に用います。

ロボワーム リーチ 4インチ

ダウンショットリグのシンカーの使い分け方

ダウンショットリグに使うシンカーにはいくつか種類があり、

それぞれ特徴があり、行くフィールドや使い方に合わせて選ぶのがおすすめです。

ダウンショットリグに使われるシンカーは主にラウンドタイプと、

ティアドロップタイプ、スティックタイプの3種類があり、

それぞれ状況に合わせて使い分けすることで

ラウンドタイプ

ラウンドタイプは丸形の形状をしており、フォールに時間をかけるときにおすすめです。

沈み込むまでの間にアクションを止めて、ターゲットに疑似餌をゆっくりとみせて食いつく隙を与えることが可能です。

ラウンドタイプは根掛かりの心配があるため、障害物がない平面で使うのがおすすめです。

FEELSTAGE ダウンショット シンカー リグ

ティアドロップタイプ

ティアドロップタイプは、棒状の形で先端が膨らんでいます。

ラウンドタイプとスティックタイプの中間を取ったような特徴があります。

ラウンドタイプよりも根掛かりがしにくく、スティックタイプよりも底に付いたときの安定感があるのが特徴です。

オーナー SK-51 一手TGシンカー

スティックタイプ

スティックタイプはスリムシンカーとも呼ばれているもので障害物のすり抜け効果にもっとも優れています。

ティアドロップタイプよりもさらに根掛かりがしにくいため、障害物が入り組んでいる場所におすすめです。

ラウンドタイプよりも水の抵抗を受けにくいため、仕掛けの沈下速度を早めたいときにも使えます。

バリバス ノガレス TGスリムシンカー クイックチェンジャー

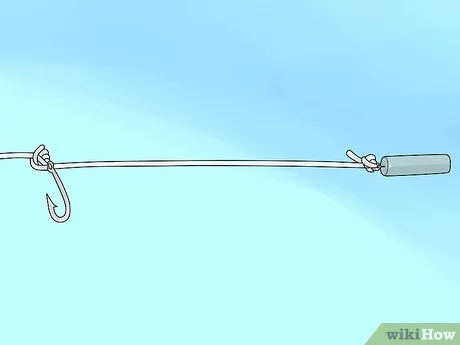

ダウンショットリグのフックの種類と使い方

ダウンショットリグに使用するフックには、

マスバリ、ガード付きマスバリ、オフセットフックの3種類があります。

それぞれの特徴を理解しておくと、同じダウンショットリグでも

使うワームに合わせてなど、使い方、釣り方の幅が広がります。

マス針

マスバリはマス系の魚を釣るために生まれたフックで、ダウンショットリグに使われるフックの中でもっともスタンダードで手っ取り早いフックになります。

「ちょん掛け」というエサの一部分だけを針に引っ掛ける方法で、フックにワームを引っ掛けます。

フッキングの確率が高いのがメリットですが、根掛かりが起こりやすくなることにも注意しましょう。

マスバリは、底に障害物(岩やスタンプ、倒木など)が少ない平面に近い場所で有効です。

エンジン スーペリオ M2 Hook エムツーフック

ガード付きマス針

またダウンショットリグのフックには、ガードが付いたマスバリも使われることもあります。

その名の通りマスバリにガードが付いた形状をしており、

ウィードの中など、ちょっとした障害物であれば、すり抜けて通り根掛かりをガードしてくれることを覚えておきましょう。

バリバス グラン ノガレス モスキート ヘビーガード (マス針)

オフセットフック

そしてオフセットフックもダウンショットリグでは、バス釣りではもちろんおなじみですが、

ソルトウォーターのロックフィッシュでもよく用いられるオフセットフックも使われます。

ワームをしっかりと固定してくれる上に、フックの先のとがった部分をワームにもう一度差し込むことができ針先が隠れるために根掛かりする確率が減らせます。

オフセットフックは、障害物が入り組んでいるような場所で効果を発揮します。

オーナー B-99 マルチオフセットフック

ダウンショットリグの釣り方、動かし方

最後に、ダウンショットリグの釣り方や、動かし方を紹介いたします。

動かし方にはシェイクやスイミングがあるので、参考にしてみてください。

シェイク

ダウンショットリグの強みを最も活かせるアクションです。

シェイクは、ワームを動かさないようにしつつ、ロッドを小刻みに震えさせます。

また、時折ワームの動きを止めポーズの時間をとるのも効果があります。

ポーズは活性が低く個体がスレている場合によくやる釣り方です。

スイミング

スイミングは、リールを巻くだけのただ巻きアクションです。

ダウンショットリグは、深さを一定の位置に保てるのもメリットです。

これを活かしたスイミングが効果を発揮できます。

一定のリズムで動かしたり、軽くシェイクも織り交ぜたりすれば、広範囲を探れます。

ダウンショットリグまとめ

ここまで、ダウンショットリグについて解説いたしました。

深さを調整できる上に、根掛かりもしにくいのが大きなメリットとなり、結んだりするのも比較的つくりやすい仕掛けの一つです。

野池や湖などのバス釣りのほかにも、海水域でのロックフィッシュにも使用されているリグ(仕掛け)なので、

しっかりと頭にたたきこんで覚えておくと、どこでも役にたつ仕掛けだと思います。

もこのページをブックマークして何度でも見返して覚えてください。